| Autoguider |

|||

| |

|||

|

|

|||

Autoguiding - viele fragen sich: Was ist das überhaupt? Um das Funktionsprinzip von Guiding bzw. Autoguiding zu verstehen, muss man folgende Hintergründe kennen: Bei der Astrofotografie kommt es bei langbelichteten Aufnahmen besonders darauf an, dass das aufzunehmende Objekt möglichst über die komplette Belichtungszeit exakt an Ort und Stelle gehalten wird. Ansonsten würden Sterne nicht mehr punktförmig abgebildet, sondern zu kleinen Strichen auseinandergezogen werden. Das Problem dabei ist, dass sich die Sterne, bedingt durch die fortwährende Erddrehung, während der Belichtungszeit weiter bewegen. Um dies auszugleichen, muss die Montierung die Aufnahmekamera so genau wie möglich auf die (scheinbare) Sternbewegung nachführen. Nun ist es so, dass

auch die allerbesten Montierungen mit gewissen Fertigungstoleranzen

behaftet sind. Insbesondere die Schnecke und das Zahnrad des Rektaszensionsantriebes

sind davon betroffen. Winzige Unregelmäßigkeiten lassen

die Nachführgeschwindigkeit minimal schwanken. Das Ergebnis würde im schlimmsten Fall dann so aussehen: |

|||

|

|||

| Diese

Aufnahme der Plejaden wurde ca. 120sec lang belichtet, wobei die

Montierung sehr ungenau nachführte. Die Sterne blieben dabei

während der Aufnahme nicht am exakt selben Ort auf dem Chip,

sondern wanderten hin und her. Ganz ohne Nachführung wären die Striche aber noch wesentlich länger!

|

|||

| |

|||

Wie kann das Problem gelöst werden? Im Prinzip

muss eine genaue Kontrolle der Nachführung

stattfinden. Es muss darauf geachtet werden, dass ein Referenzstern

(sog. Leitstern) während der gesamten Belichtungsdauer exakt

an der selben Stelle im Bildfeld verweilt. |

|||

Die einfachste

Methode besteht darin, parallel zum Aufnahmeinstrument ein kleines,

zweites Fernrohr zu montieren, mit dem der Fotograf den Leitstern

per Auge durch ein Fadenkreuzokular immer zentriert hält. Dieses

zusätzliche Teleskop wird Leitrohr

genannt. Alternativ

kann die Nachführkontrolle mit einem sog. Off-Axis

Guider (OAG) vollzogen werden. Dabei wird kurz vor

der Kamera seitlich am Okularauszug durch ein Prisma ein kleiner

Teil des Lichtes "abgezapft". In diesem Bereich findet

sich meist ein geeigneter Leitstern. Der Vorteil davon ist, dass

der Leitstern vom selben Lichtpfad stammt, wie die eigentliche Aufnahme.

Eventuelle Abweichungen

durch ein zu labil montiertes Leitrohr werden so vermieden. |

|||

| |

|||

Aus diesem Grund hat

man sich überlegt, wie man die lästige aber notwendige

Nachführkontrolle vereinfachen und automatisieren könnte. Die Vorgehensweise

bleibt die selbe: Ein Leitstern muss erfasst werden, die Position

wird kontrolliert und bei einer Abweichung wird die Montierung

entsprechend nachgeregelt. |

|||

Das

menschliche Auge wird durch eine möglichst empfindliche Kamera

ersetzt: |

|||

|

|||

1)

Guidingkamera |

|||

|

|||

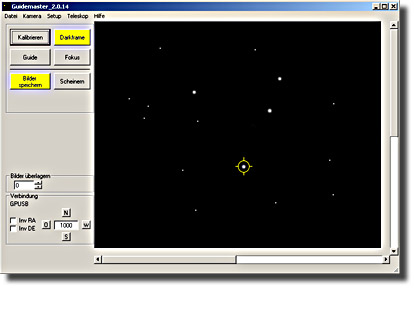

| ... und das menschliche Gehirn wird durch eine geeignete Autoguider-Software und einen PC ersetzt: | |||

|

|

|||

| Software: Guidemaster | |||

| Um

den PC mit dem Teleskop zu verbinden, gibt es verschiedene Ansätze.

Grundsätzlich besteht aber auch die Möglichkeit, mit einer speziellen stand-alone CCD-Guidingkamera ganz ohne PC-Unterstützung zu arbeiten. |

|||

|

|||

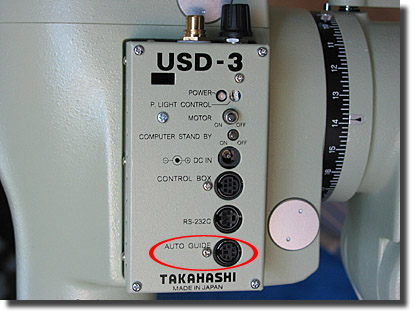

| Autoguideranschluss an der Original Takahashi EM-200 Steuerung | |||

|

|||

| Autoguideranschlüsse

an der FS2-Steuerung (links RJ12, rechts SUB-D) |

|||

|

|||

USB-Interface

von shoestring-astronomy

mit internen Optokopplern. Es sind auch Interface-Boxen mit klassischen Relais erhältlich. Diese verursachen aber während den Schaltvorgängen Klappergeräusche. |

|||

| So wird das Ganze im Beispiel angeschlossen: Nachdem

die Guidingsoftware auf dem PC installiert wurde, muss das USB-Interface

mit dem PC verbunden werden. Dieses Interface stellt die Verbindung

von PC und Montierung her - es dient quasi als Sprachübersetzer

zwischen PC und Montierung. |

|||

| Ground | Masse | ||

| R.A. + | Rektaszension schneller | ||

| R.A. - | Rektaszension langsamer | ||

| Dec + | Deklination nach Norden | ||

| Dec - | Deklination nach Süden | ||

Es

hat sich ein quasi Standard namens "ST-4" herausgebildet

(die ST-4 ist eine autarke Autoguiderkamera von SBIG). Auch

eine gewisse Drift in der Deklination, verursacht durch nicht optimale

Einnordung der Montierung, kann der Autoguider ausgleichen.

|

|||

Kalibrierung

der Software: Beispiel:

Die Montierung dreht sich ein Stück nach Westen, der Leitstern

auf dem Monitor bewegt sich dabei aber nach oben, weil die Guidingkamera

vollkommen willkürlich montiert wurde. Auf dem Monitor wäre

dann einfach oben = Westen. Man muss

dabei nur darauf achten, dass die Montierung in einer einstellbaren

Zeit Wurden

alle 4 Richtungen ausgetestet und bewertet, ist das Programm bereit

für das eigentliche Guiding. Die Kalibrierung

muss nur dann neu erfolgen, wenn die Einbauposition (Drehwinkel)

der Guidingkamera verändert wurde. |

|||

Fazit: Es soll

nicht verschwiegen werden, dass es noch viele andere Hardware-Lösungen

als die oben dargestellten Geräte gibt. Die beschriebene Konfiguration

funktioniert mit meiner Ausrüstung sehr zufriedenstellend.

|

|||